Als Professor Rudolf Wolf am zweiten Oktoberwochenende 1891 an die Sempersche Sternwarte heimkehrte, wo er ab 1864 zunächst mit Mutter und Schwester in der direktorialen Dienstwohnung im gesamten ersten Obergeschoss des Hauptbaus residiert hatte und seit dem Tod der Schwester vor zehn Jahren alleine hauste, erwartete ihn im Wohnzimmer eine üble Überraschung.

Chemie und Pharmazie

Wenn die Chemie stimmt – Zur Abendführung an der ETH-Bibliothek am 1.11.11

Ätzende Konflikte, heftige Reaktionen mit nachhaltigen Folgen: die Chemie an der ETH stimmte nicht immer.

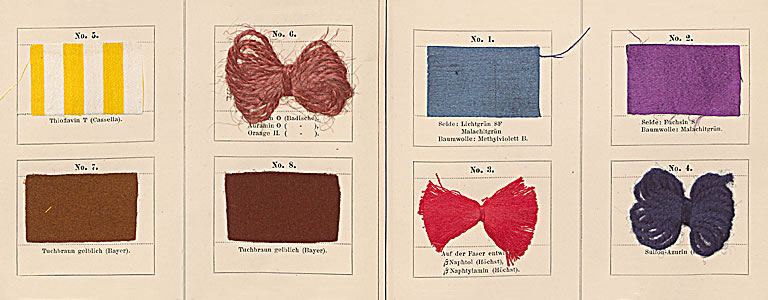

Die Färber-Zeitung als historisches Zeugnis

Die Färber Zeitung ist in den Beständen der Alten Drucke der ETH-Bibliothek vollständig von 1889/90 bis 1920 vorhanden. Der grosse Aufschwung der Chemie im 19. Jahrhundert zeigt sich besonders auch auf dem Gebiete des Färbens.

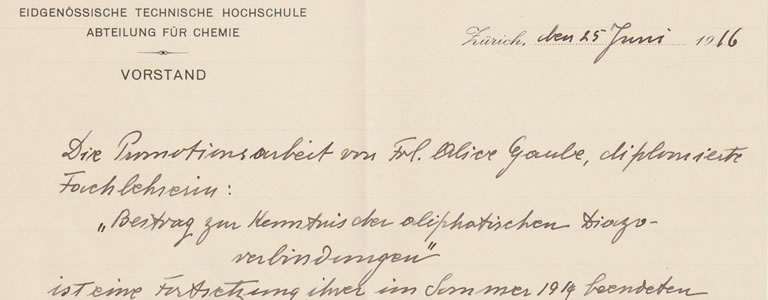

Forschungsdrang als Erbkrankheit: Alice Gaule, die erste Doktorin der Chemie an der ETH Zürich

Alice Gaule war in akademischer Hinsicht sozusagen erblich vorbelastet. Ihr Vater, der deutsche Arzt Justus Gaule, lehrte als Professor an der Universität Zürich. Ihre Mutter Alice Leonard (eine US-Amerikanerin) hatte ebenfalls Medizin studiert, während ihre Tante Anne Leonard als eine der ersten Frauen an der Universität Zürich den Doktortitel in Anglistik erworben hatte.

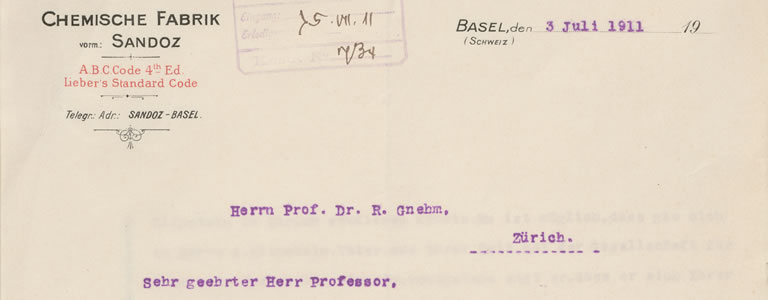

Von New York ans Zürcher Polytechnikum? 1911 planen die Farbstofflieferanten Klipstein für ihre Söhne das Auslandsemester in Europa

Vor hundert Jahren interessierte sich der Inhaber der Handelsagentur A. Klipstein & Company aus New York für die Bedingungen und Inhalte des Zürcher Studienlehrgangs in Chemie. Zu dieser Zeit begannen an der ETH jedes Jahr etwa 40 Studierende ein Chemiestudium. Im Wintersemester 1911/12 besuchten insgesamt 183 Studierende den Chemielehrgang, der vier Jahreskurse umfasste.

Hopp de Bäse! – Petitionen der Putzfrauen an der ETH für mehr Lohn

Im März 1917 posiert „Frau Augsburger, Putzfrau im technischen Labor“ oder gemäss Beschriftung des anderen Bildes „im oberen Labor“ des ETH Chemiegebäudes vor der Kamera. Sie tut so, als habe sie soeben mit dem langstieligen Gerät eine der Gaslampen angezündet.

Musaeum hermeticum (Frankfurt, 1678)

Das Musaeum hermeticum reformatum et amplificatum wurde 1678 in Latein in Frankfurt herausgegeben. Wie der Titel andeutet, handelt es sich um die überarbeitete Version einer früheren Ausgabe von Lucas Jennis, die 1625 erschienen war und sehr selten ist.

Der Zauberlehrling: Version von Leopold Ruzicka

Wozu ein Arbeitskittel? Womöglich weiss, Flecken darauf besonders gut sichtbar, resistent gegen Lauge und Waschbrett. Wer würde den Schmutzfänger reinigen?

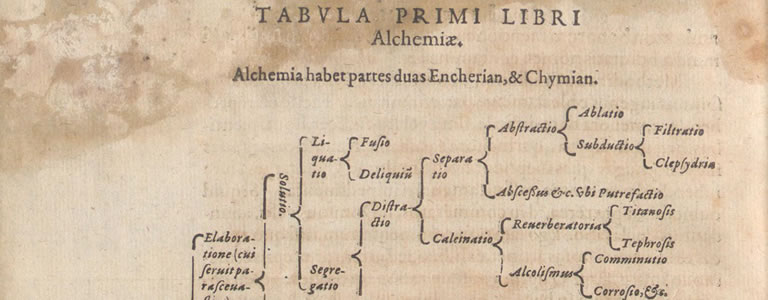

Das erste Lehrbuch der Chemie: Andreas Libavius‘ Alchemia (Frankfurt, 1597)

Zuweilen ist es nicht nur von Vorteil, die Erstausgabe eines wichtigen Werkes zu besitzen: Während die zweite und letzte Ausgabe von 1606 mit dem leicht abgeänderten Titel Alchymia reich illustriert ist, präsentiert sich die extrem seltene Alchemia von 1597 als ein nüchternes Textbuch ohne Abbildungen.

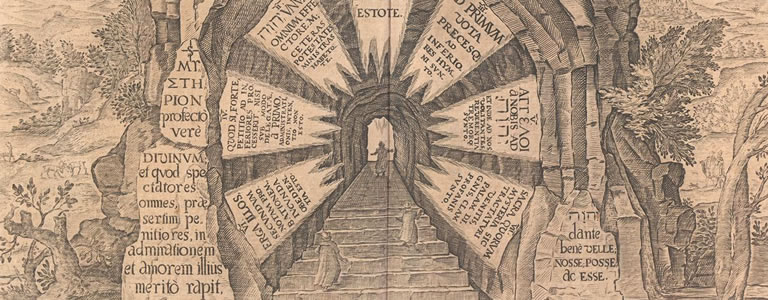

Stoff für einen Kriminalroman: Heinrich Khunraths Amphitheatrum Sapientiae Aeternae (Hanau, 1609)

Es liegt in der Natur der alchemistischen Schriften, dass sie schwer zugänglich und verständlich sind. Noch dazu haben solche Drucke oftmals eine obskure Editionsgeschichte. In besonderem Mass trifft dies auf Heinrich Kunraths Amphitheatrum Sapientiae Aeternae zu. Wie Umberto