Kaum eine Methode zur Analyse chemischer Strukturen ist heute so weitverbreitet, wie die von Richard R. Ernst (1933-2021) massgeblich vorangetriebene kernmagnetische Resonanzspektroskopie (nach dem Englischen nuclear magnetic resonance auch als NMR-Spektroskopie abgekürzt). Für den Betrieb von NMR-Spektrometern ist eine möglichst störungsfreie elektromagnetische Umgebung entscheidend. Ernsts Labor an der ETH Zürich sei aufgrund des regen Tramverkehrs im Universitätsquartier jedoch eine der «instabilsten elektromagnetischen Umgebungen der Welt»,1 berichtete er dem Herausgeber des NMR Newsletter,2 Dr. Bernard L. Shapiro, in einem Brief vom Juli 1992. Trotz der widrigen Umstände gelang es dem seit 1968 an der ETH forschenden Professor für physikalische Chemie im Verlauf seiner Karriere, die NMR-Spektroskopie mehrfach zu revolutionieren. 1991 erhielt er für seine Beiträge den Nobelpreis für Chemie.

HOCHSCHULARCHIV ETHZ

«Ein spiel der hohen götter und der marionetten, der menschen, die am ende sich ins heil erretten…»

Der Architekt Ernst Egli (1893-1974) ist für vieles bekannt. Von 1924 bis 1927 arbeitete er als Assistent an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Von 1927 bis 1940 war er Chefarchitekt in verschiedenen türkischen Ministerien und Leiter der Architekturfakultät der Akademie der Künste in Istanbul. Von 1942 bis 1963 lehrte er Theorie und Geschichte des Städtebaus an der ETH Zürich. In diesem Blog geht es aber nicht um seine architektonischen Leistungen, sondern um seine künstlerische Seite. Genauer geht es um sein Manuskript über «Die Jahreszeiten. Ein Marionettenspiel der Zeit».

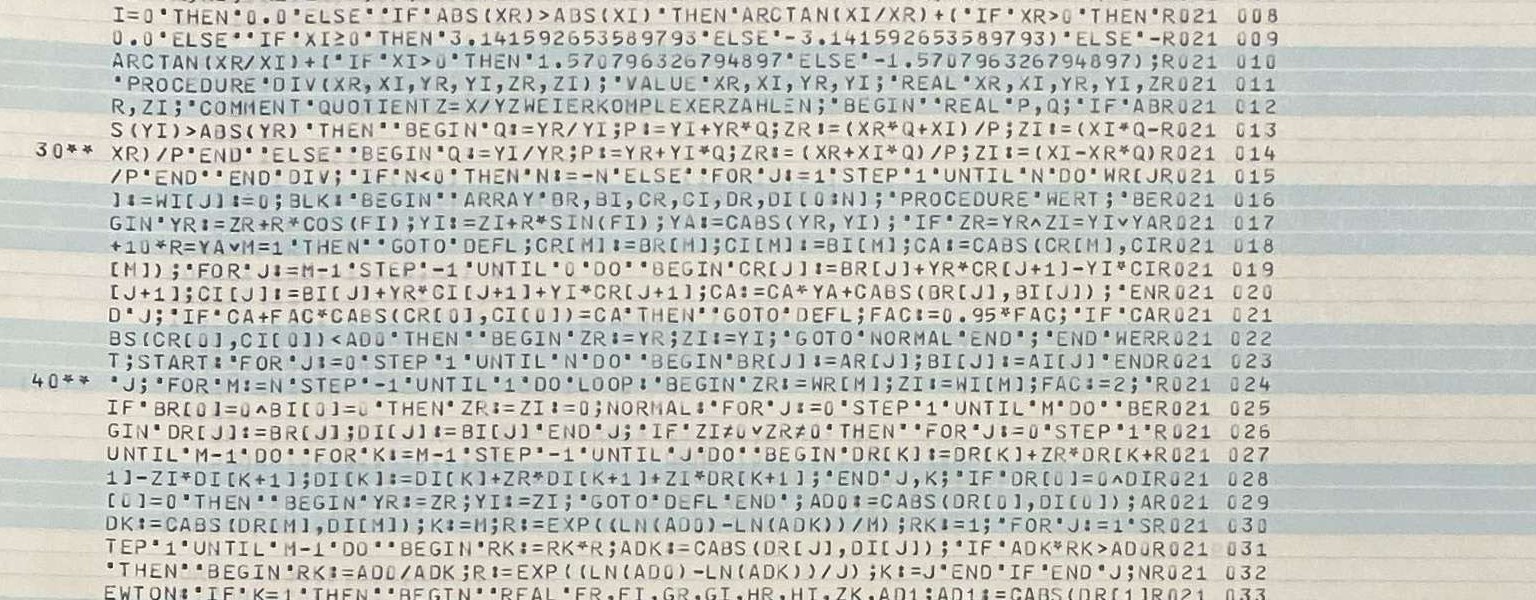

«Persönliche Rechner gab es damals nicht»

Die Anfänge der Informatik an der ETH Zürich durch Niklaus Wirth

Niklaus Wirth (1934-2024) war ein Vorbereiter der Informatik in der Schweiz und hat die rasante Entwicklung dieser Technologie gefördert und miterlebt. Er entwickelte unter anderem die Programmiersprachen Euler (1966), Algol (1968), Pascal (1970), Modula-2 (1980) und Oberon (1988) mit. Zudem baute er 1980 den Rechner Lilith sowie 1986 Ceres.

«Ich glaube wirklich, dass nicht so leicht einer bessere Kollegen gehabt hat wie ich in Dir» – Einsteins Freundschaft mit Marcel Grossmann

In einem Brief von Albert Einstein an Marcel Grossmann kommt seine tiefe Dankbarkeit zum Ausdruck. Ohne die Hilfe seines Studienfreundes wäre Albert Einstein auf seinem Weg zur wissenschaftlichen Ikone vielleicht schon früh gescheitert.

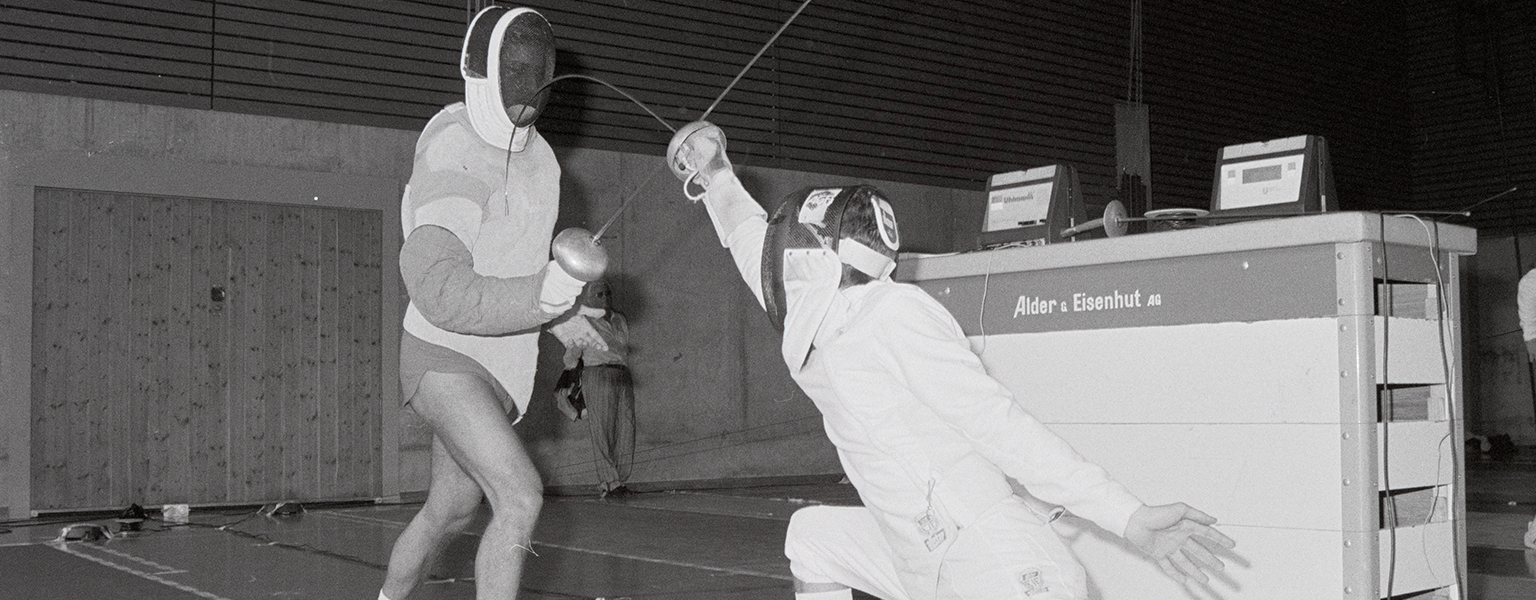

En garde! – Über das studentische Duell am Polytechnikum

Als im Mai 1856 die Kopie eines Schreibens des Universitätsrektors Hermann Köchly an die Adresse des Schulratspräsidenten gelangte, war Grund zur Sorge geboten. Studenten der beiden Hochschulen hatten unerlaubterweise mit scharfen Waffen untereinander Duelle ausgetragen. Ob es dabei zu ernstlichen Verletzungen gekommen war, ist in diesem Fall nicht bekannt. Der Hartnäckigkeit dieses «Unwesens» rief in den Exekutivetagen der Zürcher Hochschulen grosse Besorgnis hervor – zu Recht?

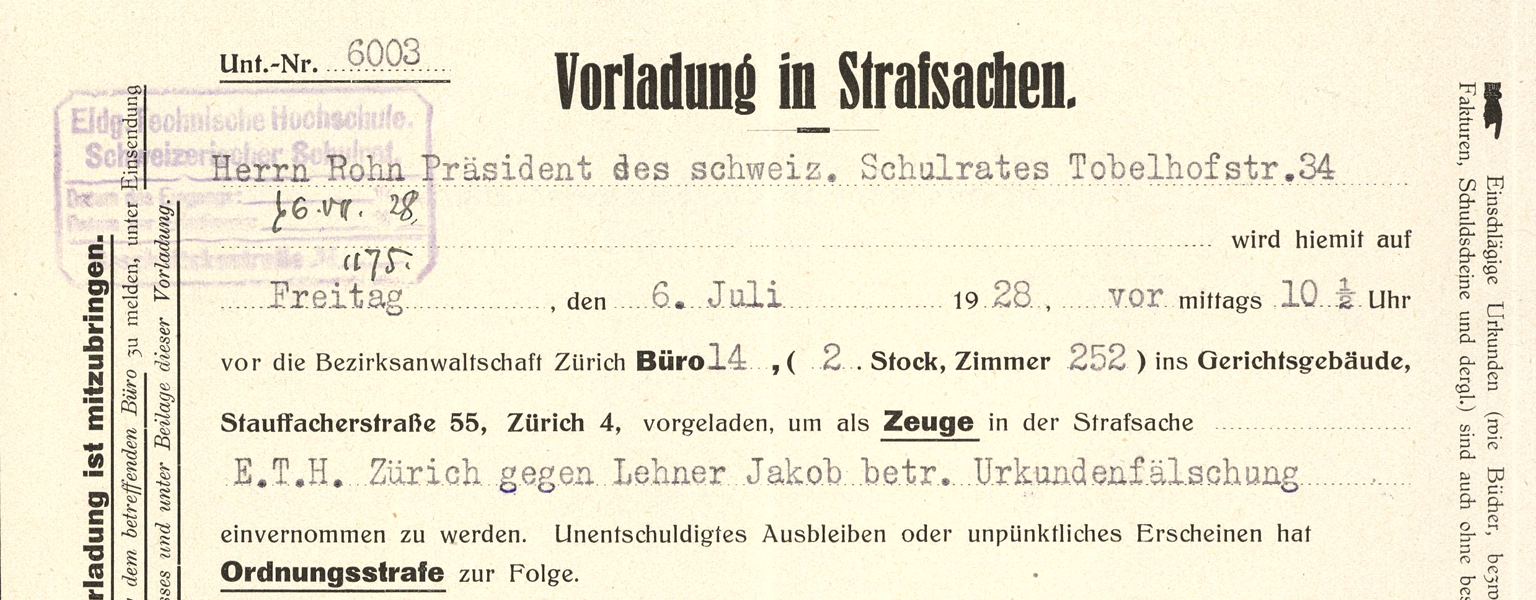

Wie man ganz «einfach» zu einem ETH-Diplom kommt

Vor sechs Jahren erschien auf ETHeritage ein Artikel, der zeigte, dass die Matrikel der Studierenden eine Fundgrube für interessante Beilagen sein können. Heute wollen wir einen Blick in eine weitere neue Matrikel werfen, deren Beilagen sich mit einem Verbrechen beschäftigen.

Joseph Wolfgang von Deschwanden und das Fahren mit Dampf – von Pioniertaten der Verkehrstechnik in der Schweiz

Vor mehr als 175 Jahren eroberten bedeutende Innovationen im Transportwesen die Schweiz. Neue technische Errungenschaften wurden bestaunt und bejubelt, sei es auf Schienen oder auf den Schweizer Seen. Joseph Wolfgang von Deschwanden, später Polytechnikumsdirektor, war für Expertisen gefragt, für Raddampfer und für die ersten Lokomotiven «Aare» und «Limmat» der Spanisch-Brötli-Bahn.

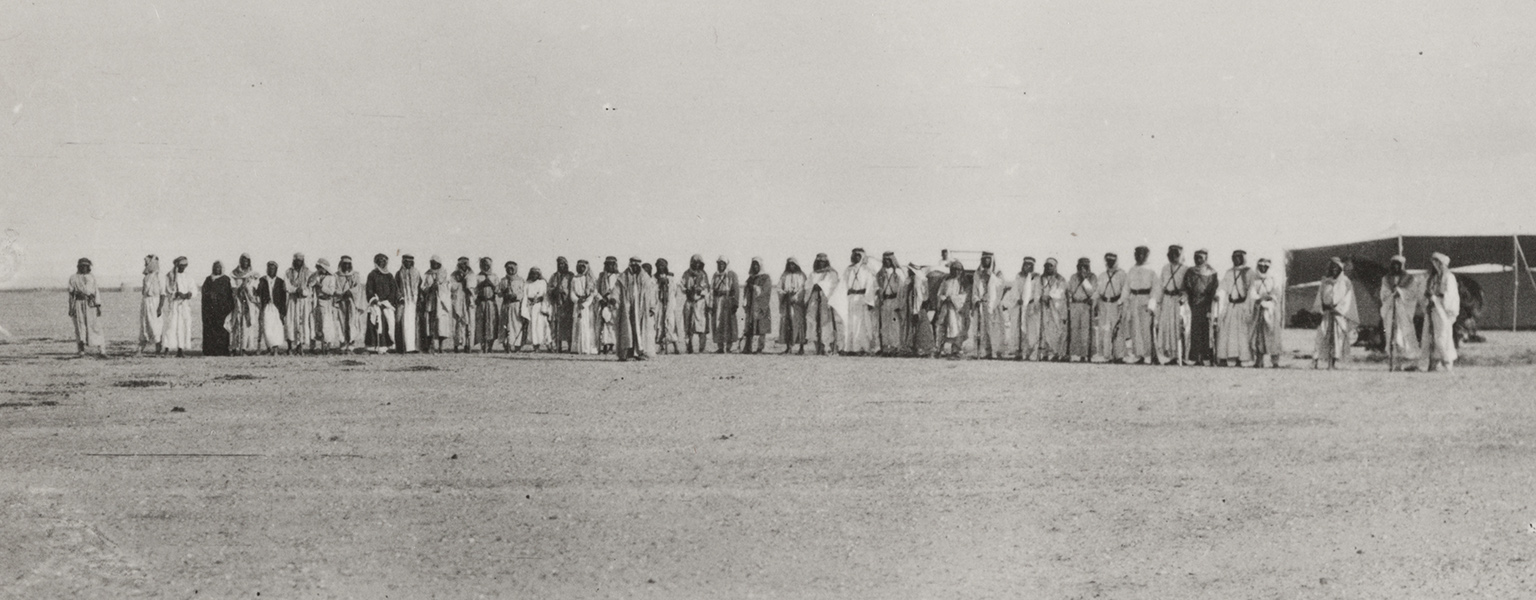

Gruppenbild mit Karawane – die Garde des Sultans Ibn Saud

Es ist wohl das grösste Gruppenporträt in der Sammlung des Bildarchivs. Rund fünfzig Männer stehen in Reih und Glied, zum Teil eng aneinander gedrängt, in der Wüste. Es handelt sich um die Leibgarde des Sultans Ibn Saud, die der Schweizer Geologe Arnold Heim am 28. April 1924 auf seiner Arabienreise fotografierte.

Wie Werner Heisenberg zweimal nicht an die ETH kam

Der deutsche Physiker Werner Heisenberg (1901-1976) geniesst in Christopher Nolans grandiosem Biopic «Oppenheimer» (2023) nur kurze, aber entscheidende Minutenauftritte. Der Film verschweigt hingegen, dass Heisenberg zweimal für eine Professur an der ETH in Betracht gezogen wurde: einmal zu Beginn seiner steilen Karriere und ein zweites Mal, als sein Stern am Physikerhimmel bereits nicht mehr so hell leuchtete.

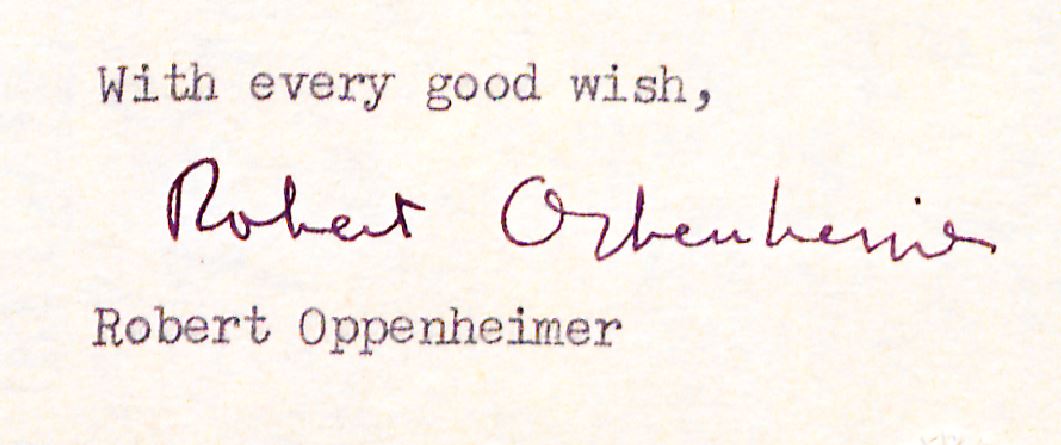

Oppenheimer über sein erstes Treffen mit Einstein

In Christopher Nolans Film Oppenheimer über den “Vater der Atombombe” spielt die Figur Albert Einsteins eine wichtige Nebenrolle. Gleich mehrfach und an entscheidenden Stellen des Films sucht J. Robert Oppenheimer den Rat von und den Austausch mit Albert Einstein. Nur über die erste Begegnung zwischen den beiden erzählt der Film nichts.