Der Beizug von Objekten als Quellen eröffnet neue Perspektive auf historische Praktiken. So ermöglicht das genaue Betrachten von geobotanischen Forschungsinstrumenten wie die wissenschaftliche Arbeit auf dem Feld ausgesehen hat und wie schwierig es war, die geobotanische Methodik in den 1920er Jahren zu vereinheitlichen und standardisieren.

ETH

Das Kaninchen als Modelltier für «molecular farming»?

«ETH: Millionen-Chüngel im Kampf gegen den Krebs. Gentechnologische Tierversuche ohne Segen der ETH-Schulleitung». Unter diesem reisserischen Titel erschien am 13.10.1991 ein Artikel in der Sonntags-Zeitung. Darin beschrieben ist das Forschungsprojekt «molecular farming» von Dr. Dirk Went, das von der ETH-Forschungskommission abgelehnt wurde. Der kontroverse Punkt: Der Artikel beschreibt, dass die Forschung ohne Segen der ETH-Schulleitung durchgeführt wird, weil diese aus ethischen Gründen das Projekt abgelehnt habe.

Vier vermisste Studenten im Zweiten Weltkrieg

Am 10. Juli 1940 bat das Rektorat der ETH das Internationale Rote Kreuz in Genf um Hilfe bei der Lokalisation von vier holländischen Studenten. Nachdem die deutsche Wehrmacht im Mai 1940 in die Niederlande einmarschiert war und diese besetzte, vermisste die ETH die Studierenden Cornelissen, … Weiterlesen …

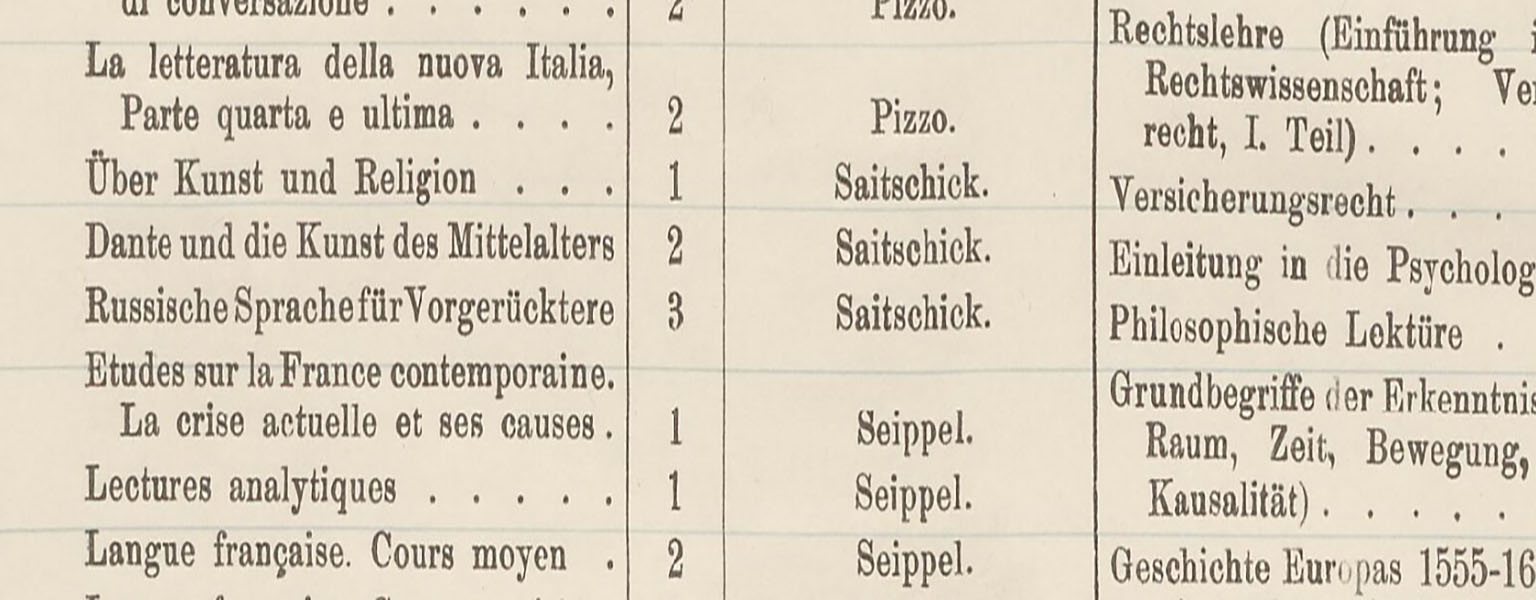

Wider die Fachidiotie – Die “Affaire Saitschick”

Der universitäre Fächerkanon ist üblicherweise aufgeteilt in säuberlich voneinander abgetrennte Disziplinen, welche alle ihre eigenen Forschungstraditionen und Methoden besitzen und wiederum in übergeordnete Kategorien wie Geistes-, Sozial- oder Naturwissenschaften eingeteilt sind. Dies geschieht nicht ohne Grund, denn wer wollte oder könnte heutzutage noch dem humboldtschen Bildungsideal einer ganzheitlichen Kenntnis der Wissenschaften und Künste auch nur annähernd gerecht werden? Vielleicht ist man vielseitig interessiert, doch am Ende muss eine Entscheidung zwischen dem Bachelor Biochemie und Chemieingenieurwissenschaften getroffen werden. Ein Mann, der sich der Fachidiotie verweigerte, war der aus dem zaristischen Russland stammende Literaturwissenschaftler und Philosoph Robert Saitschick (auch Saitschik), der von 1895 bis 1914 an der ETH lehrte und forschte.

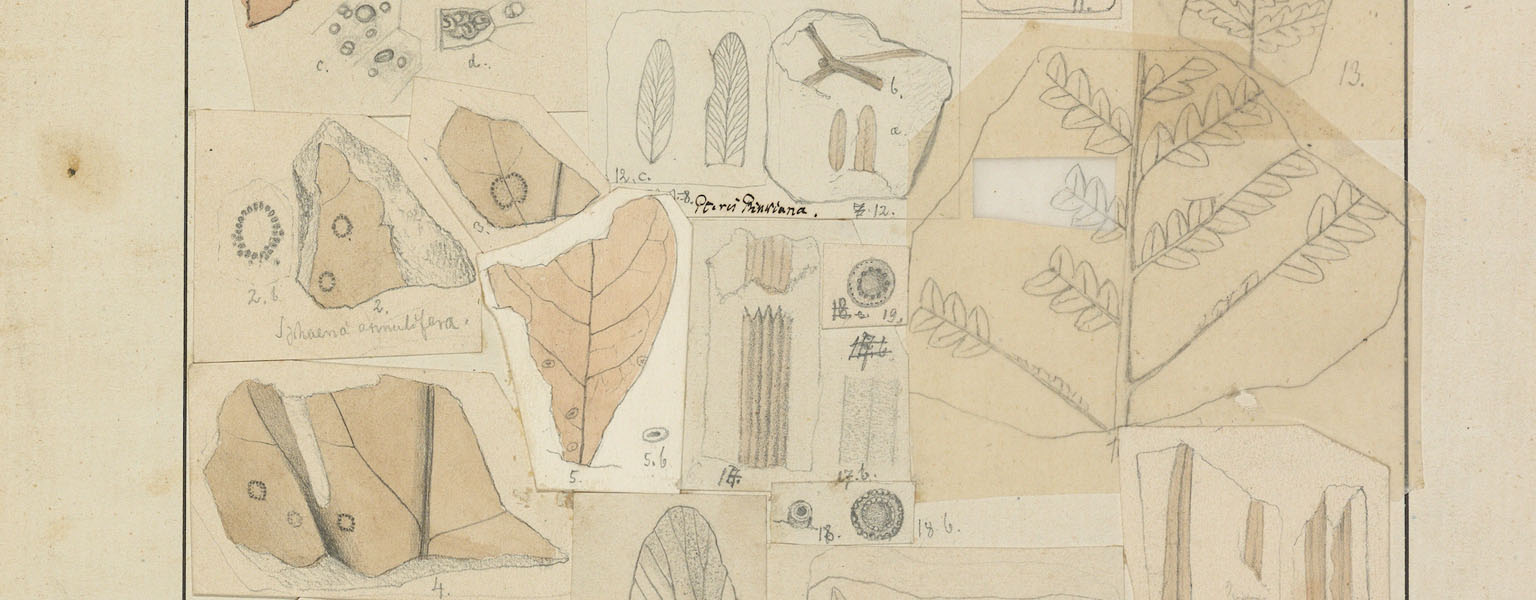

Vom Manuskript zum Druck – Die fossile Flora der Polarländer

Einer der ersten Professoren des neu gegründeten Eidgenössischen Polytechnikums war Oswald Heer (1809 – 1883), Professor für spezielle Botanik. Ein Teil seines Nachlasses befindet sich heute in der ETH-Bibliothek. Darunter befinden sich nicht nur seine veröffentlichten Werke, sondern auch Notizen und Manuskripte. Anhand seines Werks “Die fossile Flora der Polarländer” soll der Weg vom Manuskript zum gedruckten Buch aufgezeigt werden.

Von Schwindlern und Hochstaplern

Was bewegt einen Menschen dazu, von sich zu behaupten, etwas zu sein, dass man gar nicht ist? Die Gründe dafür können Neid, Gier, Not oder einfach nur ein narzisstischer Charakterzug sein. Hochstapelei ist per definitionem der Versuch, durch Betrügereien und Vertrauensmissbrauch eine höhere gesellschaftliche Stellung vorzutäuschen. Als Bildungsanstalt von ansehnlichem Ruf war auch die ETH in ihrer Geschichte vor Betrugsversuchen nicht gefeit. Aus den Tiefen der Verwaltungsakten sind dem Hochschularchiv zahlreiche Schwindeleien überliefert.

Archive für alle! Die Archive der ETH Zürich während der Internationalen Archivwoche (7.–11. Juni 2022)

Die Archive der ETH Zürich laden vom 07. bis 11. Juni 2022 im Rahmen der Internationalen Archivwoche und des Archivtags zu vielfältigen Führungen, Podiumsdiskussionen und weiteren spannenden Aktionen ein. Es gibt viel zu entdecken!

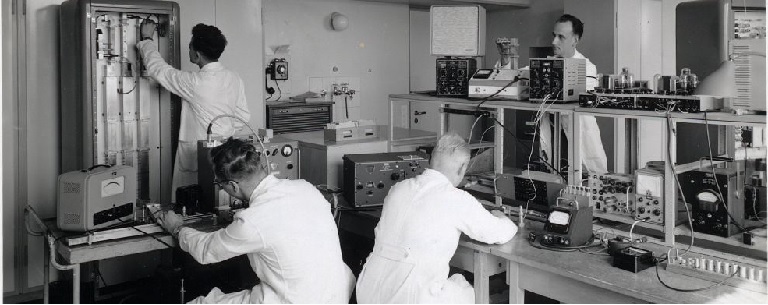

Amplituden eines angehenden Physikers: Franz Tank in Tagebuchauszügen

Was geht eigentlich im Kopf eines jungen Physikstudenten am Polytechnikum vor, der später Assistent wurde, danach fast 40 Jahre lang Professor und zwischen 1943 und 1947 Rektor der ETH war? Vom Zürcher Physiker Franz Tank wissen wir es. In einem dem Hochschularchiv überlieferten Tagebuch gibt Tank uns Einblick in seine Gedankenwelt zwischen 1908 und 1913.

Ein Roboter als Ausstellungsguide

2002 fand die sechste schweizerische Landesausstellung, die Expo.02 statt. Vom 15.10.2002 – 20.10.2002 präsentierte sich die Schweiz auf fünf sogenannten «Arteplage» – ein Wort, zusammengesetzt aus den französischen Wörtern Kunst und Strand, welches einzig für die damalige Expo erfunden wurde. Jede dieser Arteplages stand unter einem bestimmten Motto. Der Kanton Neuenburg präsentierte die Themen Natur und Künstlichkeit. In diesem Rahmen konnte eine Ausstellung über Robotik («Robotics») besucht werden, die sich durch etwas andere Austellungsguides auszeichnete: Roboter, namens RoboX.

Die ETH als eine Art Unterabteilung der Fremdenpolizei? – Der Streit zwischen einem Nobelpreisträger und der ETH

Kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs reist Wolfgang Pauli für eine Gastprofessur nach Princeton. Während des Aufenthalts in den USA kommt es zu wachsenden Auseinandersetzungen zwischen der ETH Zürich und dem theoretischen Physiker.