In den digitalisierten Archivbeständen des Photographischen Instituts der ETH ruht eine beeindruckende Sammlung fotografierter Pflanzen mit mehr oder weniger auffälligen Anomalien. Dazu zählt eine eigenartige Fotografie zweier „Kartoffeln mit Krankheit“, auf der sich zwei exakt fokussierte Knollen deutlich von einem unscharfen, grauen Hintergrund abheben — als würden sie vor diesem schweben (Abb. 1). In etwa so, wie auf dem kürzlich für eine stolze Million Euro verkauften Kartoffelporträt des irischen Fotografen Kevin Abosch aus dem Jahr 2010. Die Knollen aus dem ETH-Bildarchiv sind auf ihrer linken Seite von trüben Flächen umgeben, die auf eine Retusche zurückgehen. Ein Blick auf die Glasplatte im Nachlass zeigt: Der Schattenwurf der Knollen wurde auf dem Negativ mit einer roten Lasur überpinselt, um ihn auf dem Positiv aufzuhellen und so den Blick auf die freigestellten Knollen zu lenken. Denn diese sind von einer netzartigen Struktur, die einzelne warzenartige Erhebungen umgibt, überspannt.

![Abb. 1: Ein Digitalisat des Glasnegativs, das das Photographische Institut der ETH 1929 im Auftrag von Ernst Gäumann anfertigte. („Kartoffeln mit Krankheit“, 23.2.1929 [PI_29-C-0126, http://doi.org/10.3932/ethz-a-000046043]](https://etheritage.ulapiluh.myhostpoint.ch/wp-content/uploads/2017/05/PI_29-C-0126.jpg)

![Abb. 2: „Einrichtung zur schattenlosen Aufnahme“, 16.3.1933, [PI_33-G-0101, http://doi.org/10.3932/ethz-a-000047199]](https://etheritage.ulapiluh.myhostpoint.ch/wp-content/uploads/2017/05/PI_33-G-0101-463x600.jpg)

Im Zuge seiner Neuausrichtung des Instituts, das bis 1927 noch Botanisches Museum hiess, hat Gäumann also, so die These, der Fotografie eine bedeutende Rolle zugewiesen. Wie der Geobotaniker Elias Landolt 1990 in seiner Geschichte der ETH-Botanik schrieb, förderte Gäumann anstelle von vegetationskundlicher und pflanzensoziologischer Forschung vermehrt mykologische und phytophathologische Untersuchungen und erweiterte die Institutsausstattung. Das kleine botanische Museum wandelte sich unter seiner Leitung zu einer grossen biologischen Forschungsstätte mit modernen Labors, Gewächshäusern, Klimakammern und Versuchsgarten, welche Gäumann von Rüst auch immer wieder ablichten liess (Abb. 3 und 4). Gäumann verpflichtete sich einer angewandten Botanik, die gerade in der Zwischenkriegszeit, so sein Rückblick in der Schweizerischen Bauzeitung, „eine stürmische Entwicklung erfahren [hatte]; die Not der Zeit liess manche Zusammenhänge deutlicher als früher hervortreten. Wichtige Teile der Urproduktion, Pflanzenbau, Waldbau, Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten, Züchtung neuer Sorten, ruhen ja auf botanischen Voraussetzungen.“ Das Institut habe sich daher richtigerweise „angewandten Fragen“ rund um Pflanzenkrankheiten, rund um den „Kampf zwischen Parasit und Wirt“ gewidmet (Gäumann, 1938: 187). Bereits 1929 erschien mit der Biologie der pflanzenbewohnenden parasitischen Pilze eine viel beachtete Abhandlung über diesen ‚Kampf‘, die Gäumann in Zusammenarbeit mit seinem Lehrer, dem Berner Botaniker Eduard Fischer, verfasste. Ein Werk, das 1963 in einem Nachruf auf Gäumann als ausschlaggebend für die Entwicklung hin zu einer „modernen Phytopathologie“ betrachtet wurde: „Hier wird zum erstenmal versucht, das Zusammenspiel der beiden Partner des parasitischen Verhältnisses zu erfassen, wobei allerdings die mykologische Seite noch stark in den Vordergrund trat.“ (Blumer, 1963: 247)

![Abb. 3: "Gewächshaus von Prof. Gäumann (ETH Zürich, Land- und Forstwirtschaftliche Schule), 5.1.1932 [PI_32-E-0004, http://doi.org/10.3932/ethz-a-000046973]](https://etheritage.ulapiluh.myhostpoint.ch/wp-content/uploads/2017/05/PI_32-E-0004-600x442.jpg)

![„Zürich, ETH Zürich, Land- und Forstwirtschafltiches Institut, Gewächshaus von Prof. Ernst Gäumann (Institut spezielle Botanik), Kartoffelwachstum bei verschiedenen Temperaturen“, 16.6.1942 [PI_42-L-0031, http://doi.org/10.3932/ethz-a-000047712]](https://etheritage.ulapiluh.myhostpoint.ch/wp-content/uploads/2017/05/PI_42-L-0031-600x432.jpg)

Auch die Knollenfotografie und die auf ihr hervorgehobene netzartige Struktur ist Teil einer solchen Auseinandersetzung mit dem parasitischen Verhältnis zwischen Pilz und Pflanze: der von Gäumann betreuten Dissertation von Nora Wild. Wild reichte ihre „Untersuchungen über den Pulverschorf der Kartoffelknollen“, so der Titel der Arbeit, 1929 an der ETH ein und konnte sie im gleichen Jahr in der ersten Ausgabe der Phytopathologischen Zeitschrift publizieren, die Gäumann mitherausgab. Sie widmete sich darin einer Krankheit, eben dem „Pulverschorf“, die aus der Infektion der Kartoffel durch den Pilz Spongospora subterranea resultiert. An den Beginn des Artikels setzte sie eine ausführliche Darstellung des Krankheitsbilds. Dafür trug sie Beschreibungen und visuelle Eindrücke aus anderen Artikeln zusammen und verglich diese mit den Knollen ihrer Versuchsfelder, welche sie betastete, kochte, schälte, zerschnitt, kostete, mass und nicht zuletzt fotografieren liess. Aus der Synthese dieser Eindrücke entwarf sie einen Krankheitsverlauf: Die „glatten, rundlichen, warzenartigen Knoten“ auf der Knollenoberfläche würden sich zu „eine[r] rauhe[n] Schorfkruste“ entwickeln — einem „unansehnliche[n] Äussere[n] der Knollen“, das den ökonomischen Ertrag der Ernte schmälern würde, auch weil infizierte Knollen aufgrund ihres Potentials zur Verbreitung der Krankheit nicht zur Aussaat geeignet seien (Wild, 1929: 370f).

Die Knollenfotografie taucht nun an einer Stelle auf, an der Wild das Krankheitsbild anatomisch untersuchte. Nebst „1. gesunde[n] Stellen von gesunden Knollen, 2. gesund aussehende[n] und 3. schorfige[n] Stellen von kranken Knollen“, wie Wild auflistete, „gelangten 1928 noch einige Stellen mit rauher Schale, als ‚Rauhrissigkeit‘ bezeichnet […] zur Fixierung“. Zur Visualisierung dieser „Rauhrissigkeit“, die Wild an Knollen unterschiedlicher Form und Grösse in ihren Versuchsfeldern verdächtig erschien, verwies sie auf die Knollenfotografie von Rüst (Abb. 5). Das Bild der zwei freigestellten Knollenexemplare sollte dafür einstehen, dass Wild die „teilweise oder ganz netzig aufgesprungenen und schuppigen Schalen“ oder eben die „Rauhrissigkeit“ zu Recht als gehäuft auftretende Knolleneigenschaft verstand. Seine Zirkulation in der wissenschaftlichen Gemeinschaft sollte es anderen Forschenden erlauben, ihre Knollen damit zu vergleichen sowie auf das fotografische Bild in ihrem Artikel zu verweisen, sollten sie auf ein vergleichbares Aussehen treffen und von diesem sprechen wollen. Für diesen Versuch der Etablierung eines Begriffs war so etwas wie ein Schattenwurf, der an die lokalen Gegebenheiten der Aufnahme erinnert, störend. Wichtiger war, dass sich unabhängig davon die einzigartige Struktur der beiden Knollen, gleichsam von selbst und akkurat auf der Glasplatte einschrieb und so später auf dem Positiv sichtbar und teilbar wurde. Eine Eigenschaft der fotografischen Aufzeichnung, die seit ihrer Erfindung immer wieder begeistert hervorgehoben wird und für viele ihren Realismus begründet.

Abb. 5: Ein Ausschnitt des digitalisierten Artikels von Nora Wild mit der Knollenfotografie, in etwa so wie sie 1929 abgedruckt wurde. Sie wurde, wie ein Vergleich mit dem obigen Glasnegativdigitalisat zeigt, noch etwas beschnitten und die Spuren der Retusche wurden nahezu unkenntlich gemacht.

Hypothesen testen

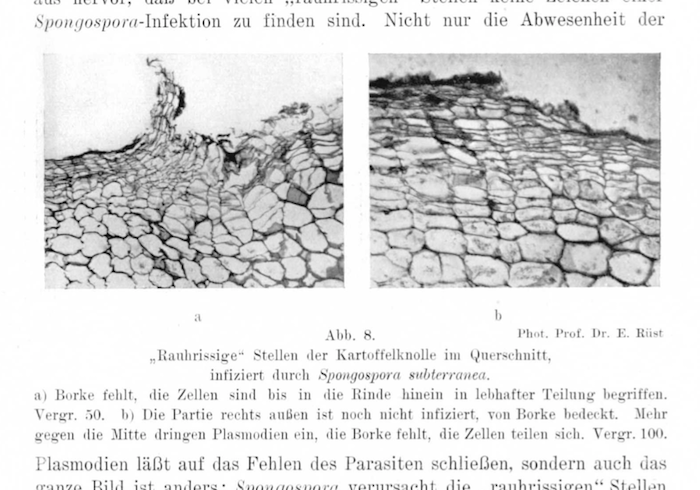

Wild betrachtete die ‚Rauhrissigkeit‘ in ihrer Untersuchung anschliessend als das, was Fischer und Gäumann in ihrer Biologie der pflanzenbewohnenden parasitischen Pilze (1929: 8) die „Vorbedingungen auf Seiten des Wirtes“ nannten, die das Eindringen des Pilzes in den Wirt begünstigen. Dafür begab sie sich auf die mikroskopische Ebene. In Vergrösserungen einiger der rauhrissigen Stellen erkannte Wild den Pilz in Form von Einzellern, „Plasmodien“, unterhalb der Oberfläche. Sie liess diese Stellen von Rüst am Photographischen Institut fotografieren und fügte die Mikrofotografien in ihren Artikel ein (Abb. 6). Diese würden zeigen, „dass sehr häufig unter diesen ‚rauhrissigen‘ Stellen, wie immer sie entstanden sein mögen, Plasmodien in den äussersten Zellschichten beobachtet wurden […], ein neuer Beweis dafür, dass Spongospora durch Wunden eindringt.“ Allerdings verwies Wild sofort auf eine andere Mikrofotografie, um zu betonen, dass „Spongospora nicht etwa der Erreger der ‚Rauhrissigkeit‘ ist“, da „bei vielen ‚rauhrissigen‘ Stellen keine Zeichen einer Spongospora-Infektion zu finden sind. Nicht nur die Abwesenheit der Plasmodien lässt auf das Fehlen des Parasiten schliessen, sondern auch das ganze Bild ist anders“. Daraus schlussfolgerte sie: „Spongospora verursacht die ‚rauhrissigen‘ Stellen nicht, verändert sie aber.“ (Wild, 1929: 387-388) Ihre Hypothese, dass Wunden das Eindringen des Pilzes erleichtern, wurde bestätigt, jene aber, dass der Pilz die ‚Rauhrissigkeit’ verursacht, falsifiziert. Zwei der drei dafür eingesetzten Mikrofotografien wurden so angefertigt, dass in der Mitte ihrer oberen Bildhälfte ein abstehender Zellfortsatz zu erkennen ist. Damit erhöhte Wild die Beweiskraft der Fotografien: sie sollen sichtbar machen, dass es sich bei den Zellhaufen auch tatsächlich um rauhrissige Stellen handelte (Abb. 6).

Kollektives fotografisches Sehen

Im hier nur ausschnittweise besprochenen Artikel von Wild erwies sich die fotografische Aufzeichnung, so lässt sich abschliessend feststellen, als wichtiges epistemisches und gestalterisches Mittel. Auf der Suche nach „Vorbedingungen auf Seiten des Wirtes“ im parasitischen Verhältnis machte das fotografische Bild eine äussere Auffälligkeit mehrerer Knollen, für die Wild sich keines etablierten Begriffs bedienen konnte, für andere sichtbar und als Eigenschaft fass- und wiederbenutzbar. Zudem diente es als Beweismittel beim Testen von Hypothesen. Hätte Wild auch ohne die Möglichkeit den Leserinnen und Lesern der Phytopathologischen Zeitschrift eine Fotografie der Knollen mit ‚Rauhrissigkeit‘ zu präsentieren, an ihrer Hypothese festgehalten? Erleichterte gerade die Fotografie das Schaffen und Vermitteln bestimmter isolierter, bislang unbeleuchteter Eigenschaften? Und konnte sie dabei gar dazu beitragen, deren Untersuchung zu rechtfertigten und damit die Phytopathologie in neue Richtungen zu lenken — etwa in eine anwendungsorientierte, in deren Rahmen man sich stärker für den Kampf zwischen Wirt und Parasit interessierte? Gewiss ist, dass die Fotografien der Phytopathologischen Zeitschrift und damit auch dem sich neu ausrichtenden Institut für spezielle Botanik Anerkennung aus der Fachgemeinschaft bescherten. Ein Rezensent hatte 1931 in der amerikanischen Zeitschrift Phytopathology nichts als lobende Worte für die ersten Ausgaben übrig: „The new journal is put up in excellent form, the paper being of good quality, the type clear, and the margins sufficiently but not unnecessarily wide. The half-tone reproductions of photographic originals, as well as the colored plates, are of uniformly high merit.“ (Drechsler, 1931: 343) Ein Kompliment für das Erscheinungsbild, das bestimmt genauso gern angenommen wurde wie das Lob für die inhaltliche Ausrichtung. Schliesslich galt es, gerade auch mithilfe der Zirkulation von Fotografien, eine moderne Pflanzenpathologie zu begründen. In der Folge schien darüber hinaus auch das Photographische Institut oder Wild selbst die Knollenfotografie in Erinnerung behalten zu wollen, findet sich doch eine 1944 angefertigte Reproduktion ihrer abgedruckten Version im Nachlass des Instituts, zu deren Verwendung sich bislang jedoch nichts herausfinden liess (Abb. 7).

![Abb. 7: Digitalisat einer 1944 für das Photographische Institut oder Wild angefertigten Reproduktion der nachbearbeiteten Knollenfotografie. Die Notiz am rechten oberen Bildrand lässt sich als „Phytop[athologie] Wild“ entziffern. „Kartoffel Knollen“, 5.5.1944, [PI_44-E-0064, http://doi.org/10.3932/ethz-a-000047822]](https://etheritage.ulapiluh.myhostpoint.ch/wp-content/uploads/2017/05/PI_44-E-0064.jpg)

Blumer, S (1963): „Prof. Dr. Ernst Gäumann. 1893-1963“, in: Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern 21, 244-249. URL (Stand: 12.05.2017)

Drechsler, Charles (1931): „Phythopathologische Zeitschrift“, in: Phythopathology 21, 342-343, URL (Stand: 12.05.2017).

Fischer, Eduard & Gäumann, Ernst (1929): Biologie der pflanzenbewohnenden parasitischen Pilze. Jena: Gustav Fischer.

Gäumann, Ernst (1938): „Das Institut für spezielle Botanik“, in: Schweizerische Bauzeitung 111/112, 187. URL (Stand: 12.05.2017).

Landolt, Elias (1990): „Die Entwicklung der Botanik an der ETH in Zürich“, in: Botanica Helvetica 100, 3, 353-374. URL (Stand: 12.05.2017).

Wild, Nora (1929): „Untersuchungen über den Pulverschorf der Kartoffelknollen (Spongospora subterranea [Wallr.] Johnson)“, in: Phytopathologische Zeitschrift 1, 367-452, URL (Stand: 12.05.2017).

Dieser Beitrag entstand im Rahmen des Seminars Bilder aber wie? Einführung in die Bildanalyse, HS 2014, Leitung: Margarete Pratschke.