Wie die gegenwärtigen Ereignisse in Japan zeigen, stellen schwere Atomunfälle zunächst einmal eine grosse Gefahr für die direkt betroffene Bevölkerung dar. In der unmittelbaren Krisenbewältigung steht deren Schutz im Zentrum. Darüber hinaus legen aber Unfälle dieser Art auf dramatische Weise die Grenzen der Beherrschbarkeit der zivilen Anwendung von Atomkraft offen. Sie führen deshalb unweigerlich zu einer international geführten Grundsatzdebatte über die Nutzung von Atomkraft. Welche Lehren aus einem Atomunfall zu ziehen sind, ist allerdings vom jeweiligen Standpunkt abhängig. Während Atomgegner vehement den Ausstieg aus der Atomenergie fordern, plädieren Betreibergesellschaften und die Energieindustrie für verschärfte Standards und Kontrollen beim Bau und Betrieb von AKWs.

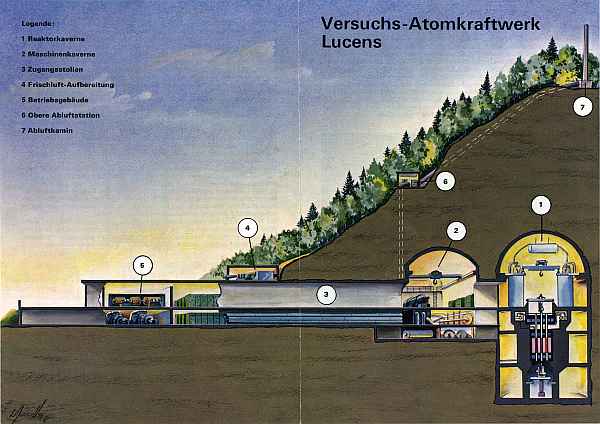

Die Hintergründe des bislang grössten nuklearen Unfalls der Schweiz und seine Auswirkungen auf die gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen um die Verwendungen von Atomkraft, die im Scheitern des AKW-Projekts Kaiseraugst in den 1970er-80er Jahre einen vorläufigen Höhepunkt erreichten, wurden verschiedentlich aufgearbeitet (z.B. Wildi, Tobias. Der Traum vom eigenen Reaktor: Die schweizerische Atomtechnologieentwicklung 1945-1969. Zürich, 2003 oder die virtuelle Ausstellung “Der Traum vom Schweizer Reaktor” der ETH-Bibliothek). In den Archiven und Nachlässen findet sich im „Archiv zur Geschichte der Kernenergie in der Schweiz“ reichhaltiges Quellenmaterial zur dieser energiepolitischen Diskussion. Das Bildarchiv der ETH-Bibliothek hat ergänzend dazu in seine Beständen zahlreiche (Luft-)Bilder, die den Bau Schweizer AKWs dokumentieren. Benutzen Sie zur allgemeinen Recherche das Wissensportal der ETH-Bibliothek.